- 03-3353-5178

- contact | 金風舎

- 月 - 金: 9:00 - 17:00

- ビジネス・経済

- 歴史・地理

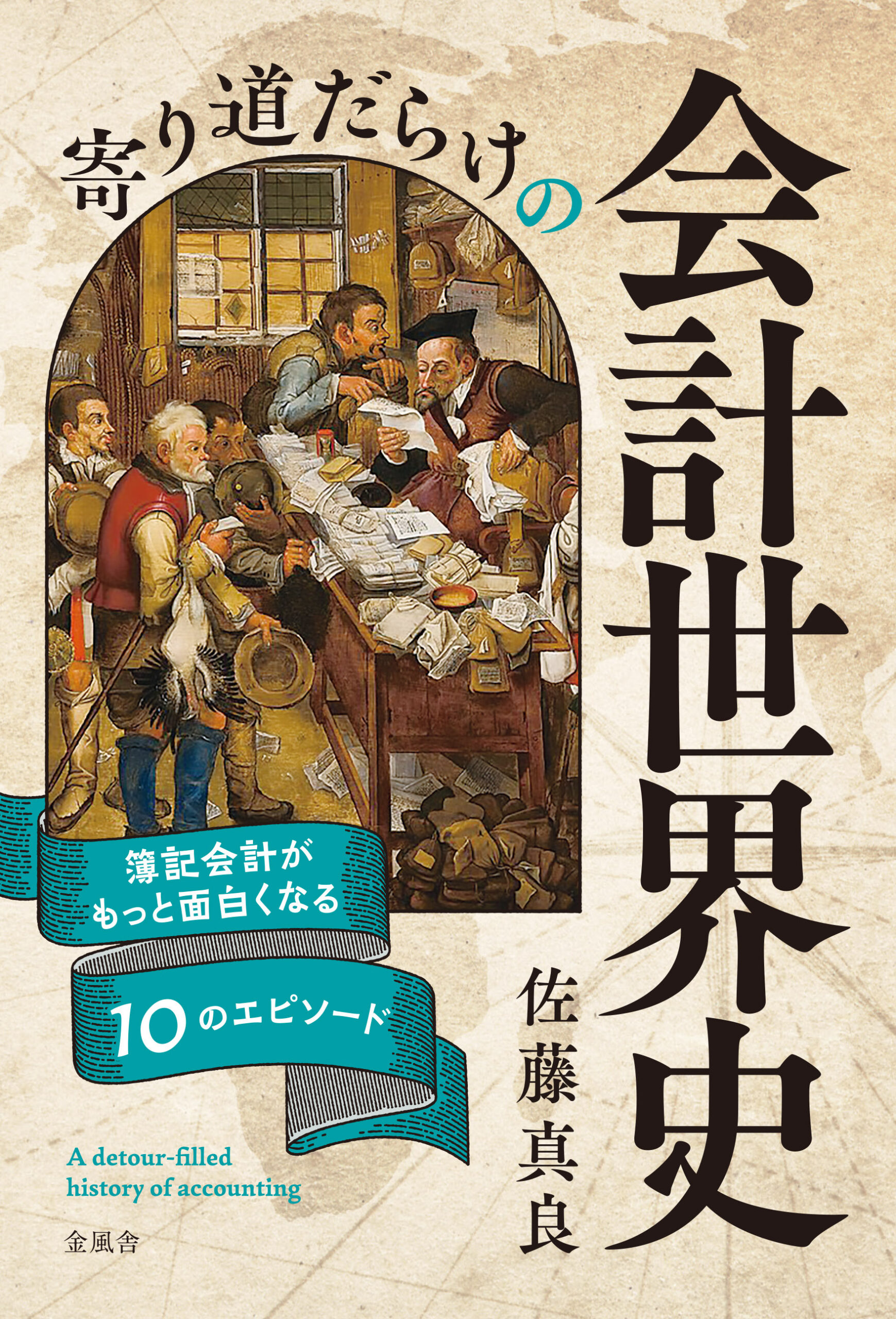

書籍名:寄り道だらけの会計世界史 簿記会計がもっと面白くなる10のエピソード

Outline書籍の概要

ナポレオン、ゲーテ、そして鉄道。会計の裏側に隠された、ドラマティックな世界史

中世イタリアで生まれた複式簿記は、どのように世界へ広まったのか?

そして、なぜ日本は西洋の簿記を「輸入」することになったのか?

本書は、会計の歴史をただ追うのではなく、その裏にあるドラマティックな「寄り道」に光を当てます。ナポレオンが制定した法律、ゲーテが賛美した商人の精神、イギリスの鉄道が生んだ新しい会計システム、そしてドイツの天才会計学者がナチスの迫害を逃れた壮絶な人生まで。それぞれの国の歴史や文化、人々の息遣いが、簿記会計の進化と深く結びついていたことを鮮やかに描き出します。

堅苦しい専門書とは一線を画し、歴史の壮大な流れの中で会計がいかに発展してきたかを、ユーモアと情熱あふれる語り口で解説。簿記や会計を学ぶ学生はもちろん、歴史好き、ビジネスパーソンまで、すべての知的好奇心を満たす一冊です。この本を読めば、あなたの簿記会計はもっと面白くなるはずです。

Contents目次

はしがき

序 章 あのゲーテも賛美した複式簿記の魅力

一 あらゆる状況を「ひとつかみ」にできる複式簿記

二 ゲーテが賛美した複式簿記と「商人の精神」

第1章 不運な裁判官の簿記と幸運な修道士の簿記

一 ナポリの不運な裁判官が生んだ簿記

二 ヴェネツィアの幸運な修道士の簿記

三 複式簿記の真の故郷とは?-イスラム・ビザンツ起源説

四 ル カ の 幸 運

コラム① 『会計発達史』と大学教育の真髄.

第2章 オランダとフランスのせめぎあいが簿記を発展させた

一 「暗い森」に光が差した中世ヨーロッパ

二 複式簿記発展の土壌となったオランダ

三 オランダ簿記の立役者は「未亡人」と「数学者」

四 オランダ対抗で始まったフランス重商主義

五 王様がつくらせた商事法典と制度会計

六 大陸式決算法と英米式決算法の真偽

第3章 イギリスの鉄道が生んだ新しい会計システム

一 辺境の国が世界国家に成り上がるまで

二 株式会社がもたらした光と影

三 イギリス簿記事情

四 世界の工場となったイギリスと植民地争奪戦

五 鉄道事業が進歩させた株式会社会計

六 イギリスは「会計の生まれ故郷」

七 現金主義から発生主義へ

八 最新の会計事情にも生きる複会計制度

第4章 日本の洋式簿記伝来物語 -キリスト教伝来・近江商人・昭和名探偵-

一 洋式簿記を以って新時代に備えよ

二 福沢諭吉はなぜ簿記を愛したか

三 江戸商人の簿記事情

四 江戸時代に存在した複式簿記書を訪ねて

五 複式簿記から天海へ、天海から昭和名探偵へ

コラム② 『天海・光秀の謎-会計と文化』より

第5章 ドイツの質素な先生が生んだ動的会計論

一 ドイツの歴史は宗教の歴史

二 独自発展したドイツ式簿記

三 プロイセンとビスマルク

四 会計分野の近代化-財産評価論争

五 二つの大戦とドイツの経済事情

六 シュマーレンバッハと動態論

七 ナチスの手を逃れて

八 名声のなかでも質素に暮らした天才会計学者

九 財務会計の根本原理となった給付概念

コラム③ 『シュマーレンバッハ炎の生涯』解題

第6章 アメリカの会計文明多産時代

一 アメリカの領土と文明の興り

二 金ピカ時代のビッグ・ビジネス

三 海の帝国へ、ビジネスの帝国はへ

四 連結財務諸表が「アメリカ的会計文化」を生む

五 アメリカ会計原則の親となったFRB

六 会計原則から目的論へ

七 会計原則づくりの専門機関とフレームワーク

コラム④ スタインベックとアメリカ会計の未来

第7章 諸国のそれから

一 イタリアのそれから

二 オランダのそれから

三 フランスのそれから

四 イギリスのそれから

五 ドイツのそれから

第8章 「その前夜」

一 会計士国際会議のもとでアメリカが動きだす

二 イギリスのベンソン卿が主導した会計研究組織

三 アメリカとの主導権争いを制したイギリス

四 国際会計基準の二つの特徴

五 日本公認会計士協会は国際会計基準が大好き

六 「緩くまとめる」調和型標準化のよき時代

第9章 ヨーロッパから世界基準の会計システムへ

一 ヨーロッパ連合への道のり

二 ヨーロッパ会計の調和を目指したEC指令

三 EC指令は各国でどう適用されたか

四 EC指令の反省と、各国の次なる一歩

五 新たな船出-国際会計基準(IAS)の強制適用

第10章 日本の会計原則の栄枯と転生

一 戦前に会計原則はあったか?

二 生まれたときから各国を取り込んだ「企業会計原則」

三 企業会計の原則として栄盛と忍従

四 “ニッポン基準”創生のあとさき

五 国際的な画一化がもたらした企業会計の復権

コラム⑤ キャッシュ・フロー計算書論争

終章 「思考を豊かにする」複式簿記の効用

参考文献